En la noche previa a los Idus de Marzo

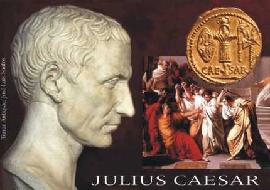

Julio César gustaba de escribir en cualquier momento, estuviera donde estuviera. Y así lo hizo en la casa de Lépido, donde había estado cenando junto a otros invitados, a los que dejó en plena conversación retirándose a escribir a una mesa. Era la noche del 14 de marzo del año 44 a. de C. Hacía poco que había sido nombrado dictador a perpetuidad. Y al día siguiente, fecha de los Idus de Marzo, probablemente iba a ser propuesto al Senado para que le fuera concedido el título de "rex".

Julio César gustaba de escribir en cualquier momento, estuviera donde estuviera. Y así lo hizo en la casa de Lépido, donde había estado cenando junto a otros invitados, a los que dejó en plena conversación retirándose a escribir a una mesa. Era la noche del 14 de marzo del año 44 a. de C. Hacía poco que había sido nombrado dictador a perpetuidad. Y al día siguiente, fecha de los Idus de Marzo, probablemente iba a ser propuesto al Senado para que le fuera concedido el título de "rex". Todos ignoraban qué podía ocupar la atención de César mientras escribía, al tiempo que, de tanto en tanto, seguía escuchando la conversación de los invitados a la cena. Era algo imprevisible. Podía estar dictando órdenes o redactando normas destinadas a acabar con el lujo y derroche de las mujeres romanas; podía estar componiendo un poema o escribiendo una carta de amor a Cleopatra, que se encontraba aquellos días en Roma; podía estar anotando cuestiones sobre puentes, acueductos, alteraciones en el calendario o sobre una antología de frases chispeantes que por entonces estaba compilando. Todo cabía en la escritura de César; tan numerosos eran sus afanes e inquietudes; tan activos eran aún su cuerpo y su mente.

Sin embargo, la noche pasada había tenido un sueño muy perturbado, plagado de malos presentimientos y pesadillas. Cierto que en los últimos años había estado sufriendo de crecientes ataques de una especie de epilepsia, pero ésa no fue la causa de su alteración. Fue como una intuición o sospecha indefinida lo que alteró su sueño. Una perturbación que pareció también afectar esa misma tarde a su esposa Calpurnia, quien, visiblemente alterada, le recomendó no salir de casa al día siguiente.

Y era precisamente el recuerdo de esa mala noche pasada y la imagen angustiada de su esposa lo que concentraba su atención al escribir; ese estado inusual y agitado de Calpurnia le había generado la necesidad de realizar breves anotaciones sobre las mujeres de su vida y los móviles que lo habían llevado en cuatro ocasiones al matrimonio.

Y apenas podía recordar ya, a sus 58 años, que, siendo sólo un adolescente, un prematuro endeudamiento le hizo casarse a los 15 años con una plebeya pero rica dama, Cossutia, de la que se divorció al poco tiempo tras una ventajosa negociación en cuanto a la devolución de la dote.

Poco después se casó con la dulce Cornelia, hija de Cinna. Una boda por sincero enamoramiento, pero que, además, le permitió convertirse en el yerno del hombre más grande de Roma en aquella época, lo que le supuso el primer paso hacia la carrera política. Permaneció casado con ella 16 años -infidelidades aparte- y demostró su convicción amorosa al desobedecer las órdenes del tirano Sila, que le obligaba a divorciarse de ella. Fue entonces cuando dijo: "En César sólo manda César". Tuvo por ello que emprender una forzosa huida y someterse más tarde ante un tribunal -con riesgo de su vida- siendo finalmente perdonado.

Cornelia, madre de su hija Julia, fue la mujer de su vida. Su muerte prematura le produjo un gran dolor, que lo llevó a escribirle un elogio fúnebre, sentido y emocionado, como nunca se le había dedicado a una mujer joven en Roma.

Su tercera esposa fue Pompeya, precisamente nieta de Sila. Su unión derivó en un divorcio de gran trascendencia histórica. Fue motivado por la dudosa conducta de su esposa -aunque nunca demostrada- con el demagogo Clodio. Preguntado entonces César por qué había repudiado a su esposa, respondió con otra de sus frases más célebres: "Quiero que de mi mujer ni siquiera se tenga sospecha". Su cuarta y actual esposa, Calpurnia, había soportado dignamente sus largas ausencias y el haberlo visto poco durante los años de matrimonio, pues los había pasado casi todos en la guerra. En principio, César sólo calculó las ventajas de este matrimonio, ya que su padre era Lucio Pisón, una persona políticamente respetable y al que quería conquistar para su bando. Pero finalmente fue afortunado en su elección. Calpurnia era buena y afectuosa. Y también era extremadamente juiciosa y sensata.

Por eso era extraño hallarla tan nerviosa y agitada como lo estaba esa tarde.

Durante unos instantes, César levantó la cabeza de sus anotaciones para escuchar la conversación de los invitados, que discutían sobre cuál sería la clase de muerte más agradable. Sorpresivamente, con una calma casi sentenciosa, intervino en la conversación con las palabras: "Una muerte súbita, repentina"... Y volvió otra vez su atención a la escritura.

Por ello no llegó a ver lo impresionado que quedó uno de los invitados, Décimo Bruto, a quien César había nombrado segundo heredero en su testamento sin él saberlo, y quien, junto a Casio y a otro Bruto, Marco, hijo de Servilia (su anterior amante), un joven a quien el dictador quería como a un hijo, se encontraban entre los conspiradores que planeaban su asesinato para el día siguiente.

César siguió escribiendo sin lograr desprenderse del recuerdo de su esposa y el temor supersticioso que le había mostrado esa tarde respecto a su salida de casa para ir al Senado. Y conociendo su sensatez y su habitual buen juicio, se hallaba casi inclinado a hacerle caso...

Pero... ["Alea jacta est". Una vez más para él, la suerte estaba ya echada. Aunque ahora por última vez, irremediablemente. Porque esta vez no iba a poder cruzar ese otro Rubicón; el infranqueable Rubicón de la conjura, el complot y la traición.

Y "una muerte súbita, repentina", al pie de la estatua de Pompeyo ante las puertas del Senado, cambió el curso de la historia de Roma aquel sangriento día 15, infausta fecha de los Idus de Marzo.

Gea.

0 comentarios